JIS規格について現役技術者がわかりやすく解説!

2025.07.02

「JIS規格ってよく聞くけど、実はよくわかっていない……」

設計や製造に関わる方なら、一度はそう感じたことがあるのではないでしょうか。JISマークのついた製品を見かけることはありますが、実際にその意味や役割を正確に説明できる人は意外と少ないものです。

JIS規格は“日本のものづくり”の土台となるルール。とくに製造業においては、製品の品質、安全性、互換性を支える重要な基準です。JIS規格のおかげで、日用品や工業製品の規格は統一され、メーカーが違っても互換性があるようになっています。

本記事では、現役の機械設計者の視点から、JIS規格とは何かをわかりやすく解説します。目的や対象製品、JISマークについて、JIS認証の取得について、国際規格であるISOとの違いも紹介していきます。

この記事を読めば、「JISってそういうことだったのか」と腑に落ち、業務の中でも自信を持ってJISに対応できるようになるはずです。

目次

JIS規格とは?わかりやすく解説

JIS規格とは、「日本で製造される製品やサービスの品質・寸法・性能などを統一するために定められた“国家規格”」です。

正式名称は「Japanese Industrial Standards(日本産業規格)」で、経済産業省が所管し、日本産業標準調査会(JISC)が制定・管理を行っています。略して「JIS(ジス)」と呼ばれています。

私たちの身近なものの例では、ネジの直径やピッチ、トイレットペーパーの幅、QRコードの仕様までもがJIS規格で定められています。これにより、メーカーごとに寸法がバラバラにならず、製品の互換性や取引の信頼性が保たれるのです。

また、JIS規格は、ISO(国際標準化機構)やIEC(国際電気標準会議)が定める国際規格をベースに、日本語に翻訳・調整して発行されることも多いです。国内だけでなく国際的な整合性も意識した仕組みになっています。

製造業の現場でも、JIS規格を正しく理解しておくことはメリットがあります。

・設計上の数値をJIS規格から引用することで、判断に迷わなくて済む

「この部品の寸法や公差はどうすればいい?」というときも、JISに基づいて設計すれば根拠をもって採用できます。

・図面上でスムーズな意思疎通ができる

JISに準拠した設計を図面に明記すれば、設計側と加工側との解釈違いを避けやすくなります。

・品質や安全性に対する信頼性を得られる

JISマークがある製品は、ユーザーに対して「一定の基準を満たしている」ことの証明になります。

JIS規格とは、ただの“お役所の決まりごと”ではなく、私たち技術者が共通の言語で仕事を進めるための基本ルールなのです。

JIS規格がないとどうなる?

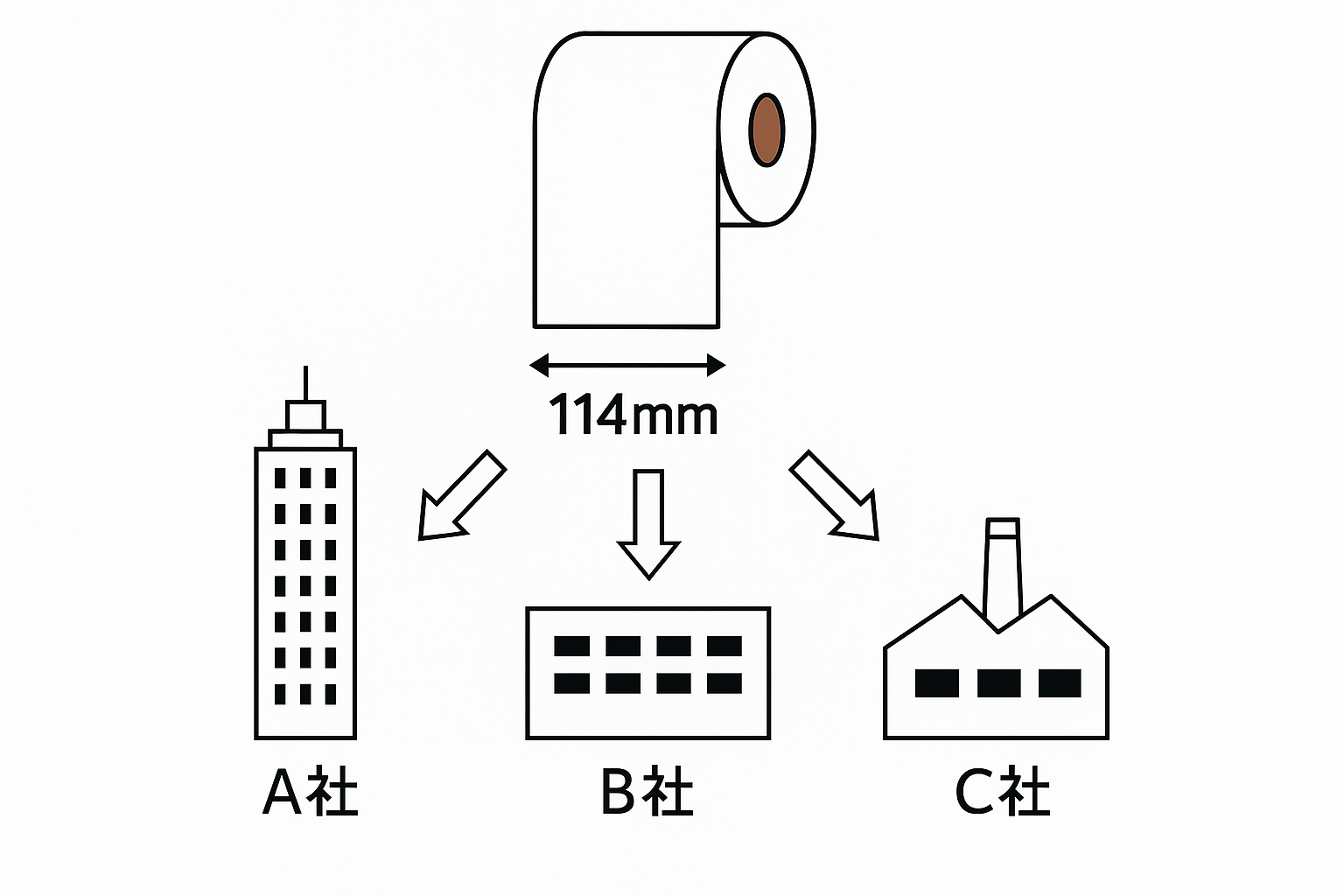

「トイレットペーパーの幅は何ミリでしょうか?」

この問いに正確に答えられる人は少ないかもしれません。

実は、メーカーに関わらず114mmです。

トイレットペーパーの幅はJIS規格により定められています。これにより、どのメーカーが製造しても、トイレットペーパーの幅は一律です。

もしJIS規格がなければ、国内のトイレットペーパーは幅がバラバラに作られ、

「違うメーカーの製品を買ったら、家のホルダーに取り付けられない…」

という事態が起こりえます。

トイレットペーパーに限らず、メーカーごとに製品のサイズや性能がバラバラという状況があらゆる製品で発生するでしょう。

ユーザーの混乱を防ぎ、メーカー側の設計・製造効率を上げるためにも、JISは必要不可欠な仕組みなのです。

JISで定められている製品とは?

JIS規格の対象は日用品から工業製品、ソフトウェアやサービス分野まで非常に幅広く、私たちの生活や仕事のあらゆる場面に関わっています。

JISでは、対象となる部門をアルファベットで分類しています。

🔤 JISの主な部門記号と分野

| 記号 | 分類名 |

| A | 土木及び建築 |

| B | 一般機械 |

| C | 電子機器及び電気機械 |

| D | 自動車 |

| G | 鉄鋼 |

| K | 化学 |

| Q | 管理システム(例:JIS Q 9001) |

| X | 情報処理 |

| Z | その他 |

このほかにも、繊維(L)、非鉄金属(H)、日用品(S)、医療安全用具(T)などの分野があります。

📦 具体的な製品例

▶ ねじ・ボルト(JIS B 0205 など)

ねじの寸法やねじ山の角度などが規定されており、異なるメーカー間でも互換性が保たれるようになっています。

▶ 靴(JIS S 5037 / T 8101 など)

日常用の靴のサイズ表示のルールや安全靴の性能基準などが定められています。

▶ ヘルメット(JIS T 8133 など)

作業用ヘルメットは、衝撃吸収性や耐貫通性などの安全基準を満たす必要があります。

▶ QRコード(JIS X 0510)

読み取り誤差の許容範囲や符号化の仕様などが標準化されています。

▶ 案内用記号(JIS Z 8210)

誰もが一目で認識できる図記号(ピクトグラム)として、基本形状や色、どのような場合に表示するかが決められています。非常口やコインロッカー、トイレなどの記号が定義されています。

このように、JIS規格は日用品から記号まで対象が広く、かつ具体的に定義されています。

製品に直接関わらない方でも、実は知らず知らずのうちにJIS規格の恩恵を受けているのです。

JISマークとは?ついていないとどうなる?

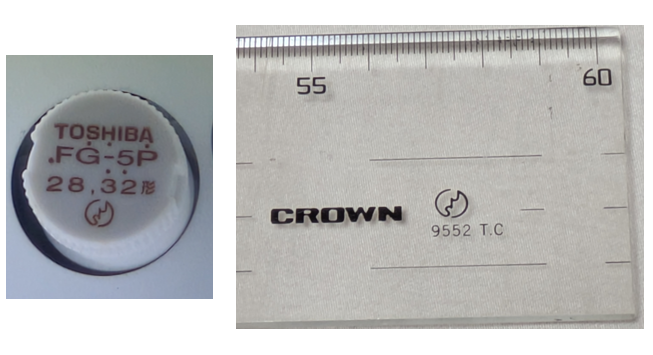

身近なものに、丸の中に「JIS」と書かれたマークを見かけたことはありませんか?

それがいわゆるJISマークです。JISマークは、製品が第三者機関の審査を受け、JIS規格に適合していると認められた場合に表示できます。

JISマークは、2005年に改訂され、新しくなりました。

新しいJISマークのリンクはこちら:

https://www.jisc.go.jp/newjis/newjismknews.html

蛍光灯や定規など、家の中の身近な製品にもJISマークが付いている製品もあります。旧JISマークは長く使われていたので、JISマークと言えばこちらをイメージされる方も多いかもしれませんね。

❓JISマークがないとどうなる?

まず前提として、JISマークの表示は法律で義務付けられているわけではなく、任意です。

しかし、取引先がJISマークの表示を調達要件とする場合があります。取引先や社内の実績を確認しましょう。

JISマーク制度の改正

みなさんの中には、「JISマークが改訂されているなんて、知らなかった」「新しいデザインのJISマークを初めて見た」という人もいるかもしれません。

これには、JISマーク制度の改正が深く関係しています。

2005年のJISマーク制度の改正において、JISマークの表示について大きな変更がありました。

旧JISマーク制度は、

・国がJISマーク制度の対象となる製品を限定し、

・指定商品においては、JISマーク表示以外のJIS該当性表示を禁止

していました。

これに対し新JISマーク制度は、

・JISマーク対称の商品を指定する「指定商品性を廃止」し、

・JISマーク表示以外の方法でJIS適合表示が可能

になりました。

つまり、「JISマークを表示できる商品は拡大したが、JIS適合を証明するためにJISマークを表示する必要はない」という内容に改正されたのです。

これが、新JISマークが旧JISマークよりも日常で見られない要因となっています。

身近な製品だと、屋根瓦のメーカーがJISマーク表示を終了させています。

参考:https://www.try110.com/news/product/news-4860.html

ISOやIECとの違いと関係性

JIS規格について調べていると、よく一緒に出てくる言葉に「ISO」や「IEC」があります。

これらはすべて“規格”に関する国際的な仕組みです。それぞれの役割とJISとの関係を解説します。

🌍 ISO・IECとは?

・ISO(International Organization for Standardization)

製品やサービスの品質、安全性、効率性などに関する国際規格を制定する組織です。

例:ISO 9001(品質マネジメントシステム)

・IEC(International Electrotechnical Commission)

電気・電子技術分野の国際規格を専門に扱う団体です。

例:IEC 60601(医療機器の安全規格)

どちらも、複数国の代表が集まり、グローバルに通用する共通の技術基準を話し合い、規格として定める仕組みです。

🗾 JISとの違いと関係性

JISは、日本国内で使われる国家規格であり、ISOやIECに対しては「翻訳・適合する立場」にあります。

ISOやIECで新たな国際規格が制定されると、日本でも内容を審査・調整し、必要に応じてJISとして採用します。

規格番号の頭に「JIS Q」「JIS C」などが付き、ISO番号と併記されることもあります。

(例:JIS Q 9001:2015 ← ISO 9001:2015に基づく)

🔁 なぜ国際整合が重要なのか?

製造業では、海外との取引や現地生産が当たり前の会社も多いです。その中で、JISだけにしか通用しない基準では、グローバル展開の足かせになってしまいます。

JISがISOやIECと整合していれば、

・海外クライアントに製品仕様を説明しやすくなる

・現地での製造や調達でも共通の基準が使える

・「ISOにも準拠する」ことの証明になりやすい

といった競争力の強化や信頼性の確保に直結します。

JISは国内専用の閉じた規格ではなく、世界とつながるための橋渡し役でもあるのです。

JIS規格取得のおおまかな流れ

製品にJISマークを表示するには、「JISマーク表示制度」に基づく認証を受ける必要があります。これは、製品がJIS規格に適合していることを、第三者機関が審査・確認し、正式に認める仕組みです。

JIS認証を取得するまでのおおまかな流れは、次のようになっています。

ステップ1:対象製品に適用されるJIS規格の確認

まずは自社製品が該当するJIS規格を特定します。JIS検索はJISC(日本産業標準調査会)や日本規格協会のサイトで可能です。

ステップ2:認証機関の選定・申請

JIS認証を行っている登録認証機関を選び、認証申請を行います。

登録認証機関一覧は、JISC(日本産業標準調査会)のページ(リンク)から参照できます。

ステップ3:審査

規格に適合しているかを、書面審査、品質管理体制の審査および試験機関による製品試験・性能検査で確認します。

ステップ4:契約締結と認証登録

基準をすべて満たすと認証が付与され、JISマークの表示が可能になります。

ステップ5:維持審査

外部機関の審査官立会いのもと、3年ごとに維持審査を行います。

(まとめ)JIS規格は、製造現場を支える共通言語です

JIS規格は、一見すると「細かくて堅苦しいルール」に見えるかもしれません。

しかし実際には、ものづくりに携わるすべての技術者が、共通の基準でものを設計・評価・製造できるようにするための“共通言語”です。

ユーザーにとっても、メーカーに関わらず同じような寸法、性能が保証されるメリットがあります。

・メーカーを意識せずにトイレットペーパーを購入できる

・ねじの調達先を変えても「ねじがタップ穴に入らない…」ということがない

・JIS準拠で設計した製品を、輸出用に全面変更する必要がない

その裏側には、JISという「見えないインフラ」がしっかりと根付いています。

自身が担当する製品や、設計で使ったことのある部品のJIS規格を確認することで、規格化された寸法を正しく把握できるなど、より理解が深まります。

この機会に、普段あなたがよく目にするもの(ねじ、ヘルメット、QRコード、etc…)のJIS規格を見てみてはいかがでしょうか。

「あ、この形状にはこんな意味があるんだ」など、面白い発見があるかもしれません。

この記事が、あなたの「JISってなんだか難しそう…」という印象を、

「JISがどういうものか、大枠はわかった」

「早速自分の担当する製品のJISについて、調べてみよう」

という自信と行動に変えるきっかけとなれば嬉しいです。

関連情報

関連情報として、ISOについて解説しています。こちらの記事もあわせて参考にしてみてください。